Полурадиационные и конвективные поверхности нагрева

В тепловом расчете отдельных поверхностей учитываются: сочетание радиационной и конвективной теплоотдачи от продуктов сгорания, характер омывания ими труб, наличие на трубах внутренних .и внешних отложений, теплофизические свойства и характеристики рабочего тела (теплопроводность, температуропроводность, вязкость, температура, давление), конструктивные особенности поверхностей нагрева (шахматное, коридорное расположение труб, их диаметр, оребрение и т. д.), наличие очистки от загрязнений.

Тепловой расчет ведется на 1 кг сжигаемого топлива. Количество теплоты, переданной газами полурадиационные и конвективные поверхности нагрева конвекцией, кДж/кг,

![]()

где φ - коэффициент сохранения теплоты, φ = η / (η + q5); I', I" и Iп - энтальпия газа соответственно до поверхности и после нее и присосанного воздуха, кДж/кг; Δап = присос воздуха в газовом тракте.

Величину Iп для всех поверхностей нагрева, кроме воздухо-подогревателей, определяют при температуре t = 30 °С. Для воздухоподогревателей Iп рассчитывают по средней температуре

![]()

где t'вп и t''вп - температура воздуха соответственно на входе в ступень воздухоподогревателя и выходе из нее, °С.

При расчете ширм обычно принимают Δап = 0. В газоплотных котлах по всему газовому тракту вплоть до воздухоподогревателя Δап = 0. Для поверхностей нагрева, расположенных на выходе из топки (ширмы, фестоны, котельные пучки, первые по ходу газов конвективные перегреватели), необходимо учитывать излучение, проникающее из топки Qл. В этом случае теплота, воспринятая поверхностью, Qб = Qбг + Qл.

Для ширм, фестонов и пучков, расположенных на выходе из топки,

Qл = Qл вх - Qл вых

где Qл вх и Qл вых, коридорного; шахматного движения газов, кДж/кг. - теплота излучения, соответственно, воспринятая плоскостью выходного сечения топки и переданная в рассчитываемые полурадиационные и конвективные поверхности нагрева на следующую за ней по ходу.

Величина

![]()

где ß - коэффициент, учитывающий взаимный теплообмен между топкой и поверхностью выходного окна (см. рис. 115); η -коэффициент распределения тепловой нагрузки по высоте топки, принимаемый по рис. 120 при hт/Нт = 1; Qл - теплота, переданная излучением в топке [см. уравнение (65) ], кДж/кг, Нлок и Нл - лучевоспринимающие полурадиационные и конвективные поверхности нагрева (площади) соответственно выходного окна и экранов; ψ берется по уравнению (48).

В ширмовом перегревателе

Qл вых = Qл вх ( 1 - εф ) φш / ß + 5,67*10-11εф Нл выхξпТ4 / Вр

где εф - коэффициент теплового излучения факела, определяемый при средней температуре Т газов по уравнению (53) или (58); φш = √(bш / Sl)2 + 1 - bш / S1 - угловой коэффициент с входного на выходное сечение ширм ( bш - глубина ширмы по ходу газов; S1 - поперечный шаг, м); ß - коэффициент, определяемый по рис. 116; Hл вых - площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева, находящейся за ширмами, м2; ξп - коэффициент, зависящий от вида сжигаемого топлива (для угля, мазута ξп = 0,5, сланцев ξп = 0,2, газа ξп = 0,7).

Фестоны, котельные пучки, располагаемые непосредственно на выходе из топки, воспринимают теплоту излучения

![]()

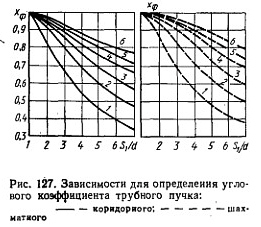

где Хф - угловой коэффициент трубного пучка (рис. 127).

При пяти рядах труб и более теплота, переданная из топки пучку, воспринимается им полностью. Для фестона, расположенного после ширм, при числе рядов труб, равном двум или более, хф полурадиационные и конвективные поверхности нагрева определяются по рис.127, а для однорядного фестона находятся по рис. 115 (хф = хi). Воспринятая при этом теплота

Qл = Qл выххф,

где Qл вых определяется по уравнению (101).

Для первой по ходу газов конвективной поверхности перегревателя, расположенной за ширмой и фестоном,

Qл = Qл вх - Qл вых (хф + 1)

При наличии перед перегревателем только фестона

Qл = Qл вх (1 - хф)

Теплота Q, воспринятая обогреваемой средой, в общем случае

![]()

где Di - расход пара (воды) через рассчитываемую i-ю поверхность, кг/с; i'i и i’i - энтальпия рабочего тела соответственно на выходе и входе в полурадиационные и конвективные поверхности нагрева, кДж/кг, Вр - расчетный расход топлива, кг/с.

Для воздухоподогревателей

![]()

где ßвп - отношение количества воздуха на выходе к теоретически необходимому; Δaп - присос воздуха в воздухоподогревателе; ßрц - доля рециркулирующего воздуха в воздухоподогревателе; I'вп и I''вп - энтальпия теоретически необходимого для сгорания воздуха при температуре соответственно на выходе из воздухоподогревателя и входе в него, кДж/кг.

Количество теплоты, воспринятое поверхностью, может быть найдено по уравнению

![]()

где k - коэффициент теплопередачи, отнесенный в расчетные полурадиационные и конвективные поверхности нагрева, Вт/(м2*К); Δt -температурный напор, °С.

Теплопередачу в котлах рассчитывают по уравнению для многослойной плоской стенки

![]()

где a1 и a2 - коэффициенты теплоотдачи соответственно от греющей среды к стенке и от стенки к обогреваемой среде, Вт/(м2*К); δ3, δМ и δВН -толщина соответственно слоя загрязнений (зола, сажа) на наружной стороне трубы, стенки трубы и внутренних отложений в трубе (накипь), м; λ3, λвн и λм - теплопроводность соответственно наружных, внутренних отложений и металла трубы, Вт/(м2*К).Порядок отдельных величин, входящих в уравнения (106), различен.

Так, если одна или обе теплообменивающиеся среды представляют собой газы или воздух, то термическое сопротивление по газовой и воздушной сторонам (1 / а1 и 1 / а2) будет значительно больше термического сопротивления металлической стенки δМ / λм. Поэтому в расчете обычно полагают δМ / λм = 0. При нормальных условиях эксплуатации оборудования толщина внутренних отложений δВН не должна достигать величин, дающих заметное повышение термического сопротивления δВН / λвн слоя внутренних отложений во избежание перегрева металла труб. В связи с этим δВН / λвн = 0. В экономайзере, а также перегревателе котлов СКД интенсивность теплоотдачи по газовой стороне значительно меньше, чем по рабочему телу: а1 ≤ а2. Поэтому расчет указанных поверхностей нагрева ведут при условии 1/а2 = 0.

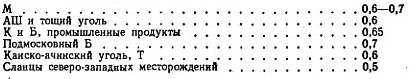

Величина δ3 / λ3 = ε представляет собой термическое сопротивление слоя наружных отложений и носит название коэффициента загрязнения. Величина ε зависит от вида топлива, скорости газа, диаметра, геометрии и способа компоновки труб в поверхности нагрева, фракционного состава золы. Оценка влияния загрязнения на теплообмен довольно сложна и проводится по экспериментальным (опытным) данным. Учитывается это в расчетах либо с помощью величины ε, либо введением коэффициента тепловой эффективности поверхности ψ, представляющего собой отношение коэффициентов теплопередачи загрязненных и чистых труб. Коэффициенты ф тепловой эффективности коридорных фестонов, перегревателей, экономайзеров для различных топлив (ат < 1,03) приведены ниже.

Формулы для расчета коэффициентов теплопередачи k отдельных поверхностей нагрева котла приведены в табл. 24.

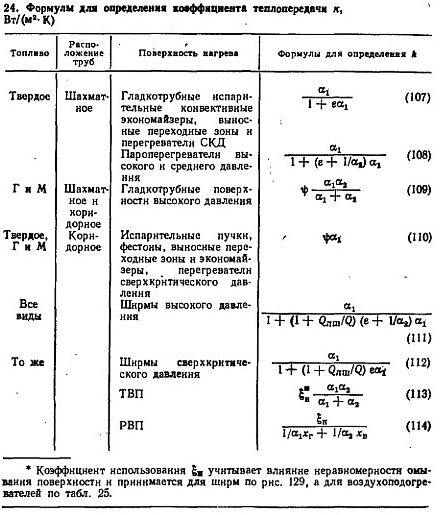

Коэффициент загрязнения

![]()

Значение ε для ширм, исходный коэффициент загрязнения ε0 и поправка Cd на влияние диаметра приведены на рис. 128. Значение Δε приводится ниже. Для экономайзеров и других поверхностей нагрева при температуре газов v < 400 °С Δε = 0 для всех топлив, для АШ без очистки поверхностей дробью Δε = 0,0017. Пря v > 400 °С для экономайзеров и переходных зон Δε = 0,0017, для АШ без очистки Δε = 0,0043, для канско-ачинских углей Δε = 0,0026. Для пароперегревателей Δε = 0,0026, для АШ без очистки Δε = 0,0043, для канско-ачинских углей Δε = 0,0034.

Для расчета ширм при сжигании газа ε = 0, а мазута ε = 0,005.

Влияние фракционного состава золы оценивают коэффициентом

![]()

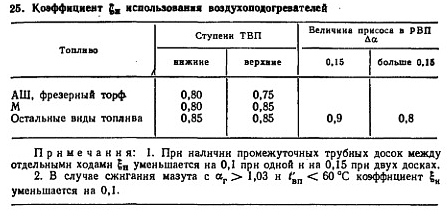

где Rзо - содержание в золе частиц размером более 30 мкм. При отсутствии данных по R30 для углей и сланцев Сфр = 1, для торфа Сфр = 0,7. Коэффициенты ξн использования ТВП и РВП, отражающие влияние неравномерности омывания их газами, приведены в табл. 25.

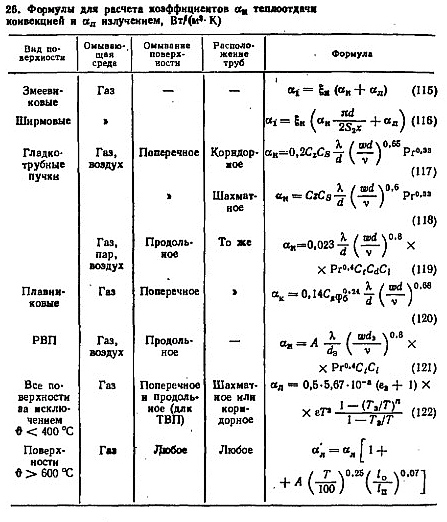

Множителем 1 + Qлш / Q при расчете теплопередачи по уравнениям (111) и (112) в ширме учитывается фактор передачи теплоты излучением из топки. Теплоотдачу в поверхностях нагрева котла рассчитывают по уравнениям, приведенным в табл. 26.

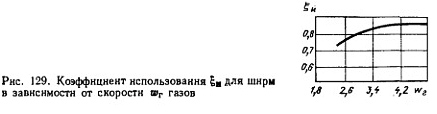

При расчете теплоотдачи по уравнению (115) от газа к стенке учитывают конвективный теплообмен (ак) и излучение газов (ал) в межтрубном пространстве. Коэффициент использования ξн для поперечно омываемых поверхностей принимают равным единице, а для ширм находят по рис. 129.

Конвективная составляющая теплоотдачи от газов к стенке зависит от расположения труб (шахматное, коридорное), геометрии пучка (шаги труб, их диаметр и длина), скорости омывания, свойств рабочего тела. Конвективный теплообмен интенсифицируется при уменьшении диаметра труб, увеличении скорости газа, росте числа рядов труб по ходу газа и количестве водяных паров.

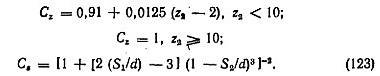

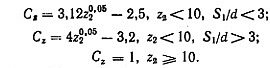

Влияние на процесс теплоотдачи числа г рядов труб, геометрии пучка (S1 / d, S2 / d), средних температур газов, стенки трубы Тст, относительной ее длины I / d учитывается введением поправочных коэффициентов Cz, Сs, Ct и Cl. При поперечном омывании поверхностей с коридорным расположением труб и ширм

При S2 / d ≥ 2 и S1 / d < 1,5 коэффициент Cz = 1; при S2 / d < 2 и S1 / d > 3 в формулу (123) следует представлять S1 / d = 3. При поперечном омывании шахматных пучков труб

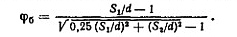

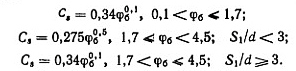

Поправочный коэффициент Сs рассчитывают по параметру

Подкоренное выражение в знаменателе представляет собой квадрат среднего относительного диагонального шага труб. Тогда

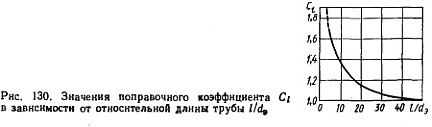

Поправочный коэффициент Ct = (Т / Тст)0,5 для дымовых газов и воздуха вводится только при их нагревании, при охлаждении газов и воздуха, а также при течении по трубам пара и воды Ct = 1. Значения коэффициента Сl в зависимости от относительной длины трубы l/d3 (d3 - эквивалентный диаметр) приведены на рис. 130.

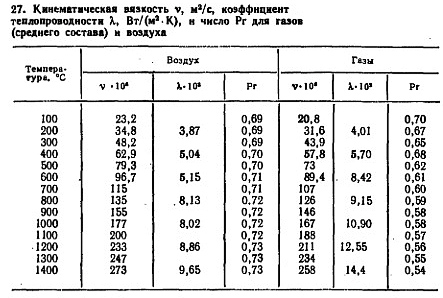

Кинематическую вязкость v, м2/с, коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м2*К), числа Прандтля Рг определяют по средней температуре газов в поверхности θ = 0,5 (θ' + θ") по табл. 27.

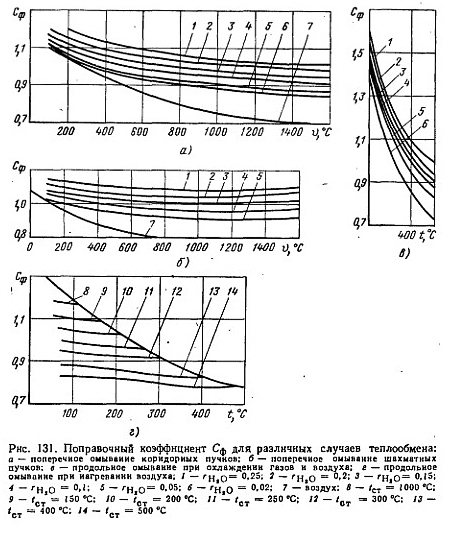

При расчете коэффициентов теплоотдачи от газа к стенке состав продуктов сгорания может отличаться от среднего, в первую очередь, различным содержанием водяных паров. Значения Сф для различных случаев теплообмена даны на рис. 131.

Составляющая теплоотдачи ал излучением играет заметную роль в области высоких температур по газам (Т > 400 °С). На величину ал кроме средней температуры Т газов оказывают влияние оптические свойства, скорость газов, температура Т3 слоя наружных загрязнений труб, рассчитываемая по уравнениям табл. 28. В свою очередь величина Та зависит от средней температуры Тср рабочего тела, протекающего в трубах, а в пароперегревателях еще и от степени загрязнения (е), условий теплоотвода от стенки (а2) и удельного тепловосприятия Q/Н в полурадиационные и конвективные поверхности нагрева.

При расчете по уравнениям (122) для твердого топлива n = 4, а газа - n = 3,6. Коэффициент теплового излучения εф определяют по уравнениям (53) и (58). При этом для мазутного факела полагают kc = 0, а для пылеугольного - kK = 0. Толщину излучающего слоя 5 находят по уравнению (54). Результаты расчета величины S, м, для отдельных поверхностей нагрева представлены ниже. Для ширмовой поверхности

![]()

Для гладкотрубных пучков шахматного или коридорного расположения труб

![]()

Для воздухоподогревателя (второй ступени ТВП)

S = 0,9d

Коэффициент теплового излучения загрязненной поверхности εф =0,8. При расчете Та для перегревателей с коридорным расположением труб принимают ε = 0,03 для мазута и ε = 0,05 для твердого топлива.

Коэффициент теплоотдачи ак, Вт/(м2*К), от стенки к рабочему веществу (пару, воде, газам, воздуху) рассчитывают по формулам табл. 26. Так, для воздухоподогревателя значения а„ определяются по уравнению (117), а для ширмы по (119). Коэффициент А для РВП принимают А = 0,027 мм (для интенсифицированной набивки). При расчете пароперегревателей высокого и среднего давления коэффициент теплоотдачи от стенки к пару находят по уравнению (119). Температурный напор представляет собой усредненную по всей поверхности нагрева разность температур газов и рабочего тела. Для противоточных и прямоточных схем включения поверхностей нагрева (см. рис. 59) средний температурный напор, °С.

![]()

где Δtб и Δtм - большая и меньшая разность температур сред на концах поверхности нагрева, °С. При противотоке величина Δt максимальна, при прямотоке - минимальна. При

![]()

где θ и t - средние значения температуры газов и нагреваемого рабочего тела, °С.

Для поверхностей со смешанной (комбинированной) схемой тока при выполнении условия Δtпрм ≥ 0,92Δtпрт

Δt = 0,5 ( Δtпрм + Δtпрт )

где Δtпрм и Δtпрт - разности температур для прямоточной и противоточной схем движения сред. На практике схемы перегревателей и ТВП не делают чисто прямо- и противоточными. Существуют схемы с параллельным (последовательно и параллельно смешанными) и перекрестными токами. Температурный напор в них

![]()

где ψ - коэффициент, учитывающий отличие рассматриваемой схемы от чисто противоточной. Коэффициент определяют по рис. 132, а.

Для этого необходимо найти параметр А - Нпрм / Н, численно равный доле поверхности, выполненной по прямотоку, и рассчитать комплексы

![]()

В схемах с параллельно смешанным током (рис. 132, б)

![]()

где тб - полный наибольший перепад температур одной среды, °С; тм - наименьший перепад температур другой среды, °С. В схемах с перекрестным током (рис. 132, в) параметры R и Р определяют по уравнению аналогичному (128).